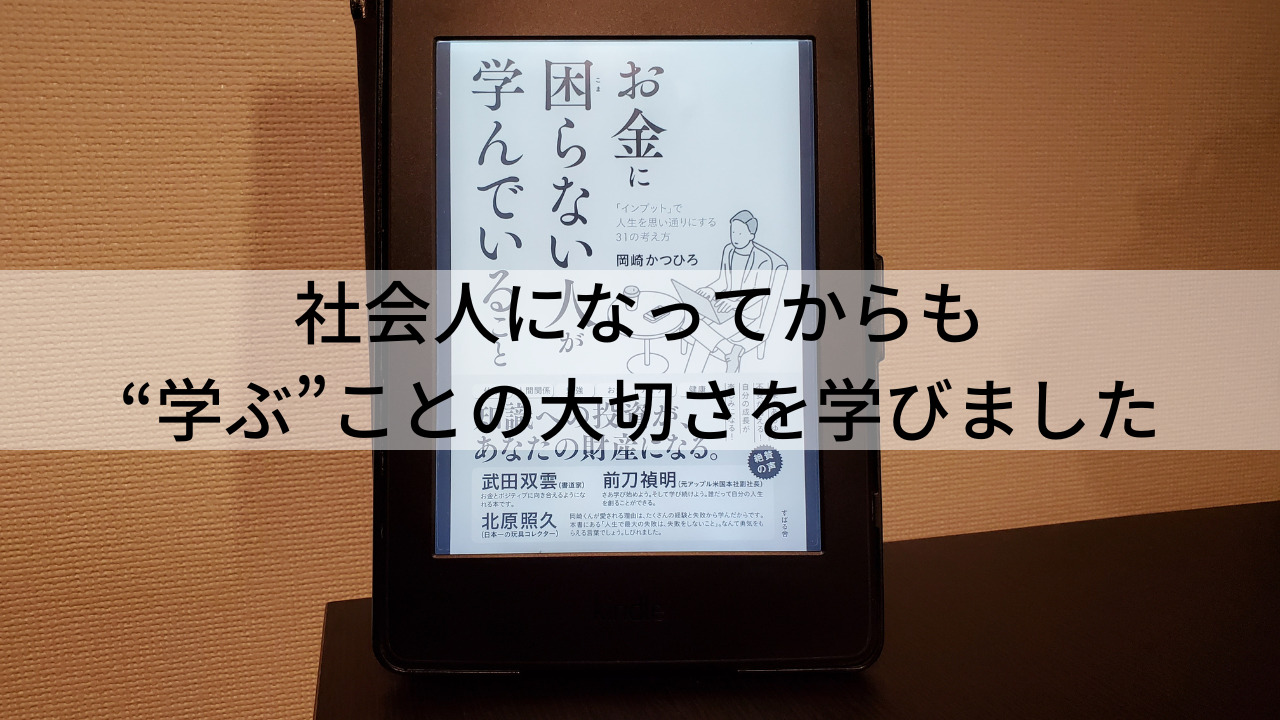

- 学び続けるにはどんな力が必要?

- 教養とは?

- 人生をもっと充実させるにはどうしたらいい?

こんなことをお悩みの方にはこの本はいかがでしょうか?

『学び続ける力』です。

テレビでニュースなどの解説でおなじみの池上彰さんが書かれた著書です。

あの池上彰さんが書かれた著書で“学び続ける”ってことなので、ちょっと読んでみようかな?って気になってみたので読んでみました。

この本は“学ぶ”ことにとどまらず、人生をよりよく生きるためのヒントが書かれていました。

では結論から!

学ぶことは生きることにつながる!学び続けることで人生を豊かにできる!

です。

では自分が参考になったことを書かせていただきたいと思います!

【学び続ける力】~こんな本です~

『学び続ける力』についてのざっくりとした情報です。

| 出版社 | 講談社 |

| 発売日 | 2013年1月18日 |

| ページ数 | 192ページ |

| 著者 | 池上彰 |

いわゆる新書なのでそこまで分厚くなく、読みにくい感じもないです。

初めて語った、父の背中に学んだこと。記者時代、コツコツ独学したこと。そして、いま大学で一般教養を教える立場になって考えること。

いまの時代に自分らしく生きるための「学び」について考えるエッセイ。引用元:講談社ホームページ

しかも、ニュースなどをわかりやすく解説するテレビ番組でよく司会を務めてらっしゃる池上彰さんが書かれているので、文章もわかりやすい感覚があります。

そして、この本の大事な部分、これが伝えたかったと思われる内容が“おわりに”にありました。

「学ぶこと」「学び続けること」にはどんな意味があるのか?この本が、そんな問いへの皆さんひとりひとりへのヒントになれば、うれしく思います。

出典:池上彰(2013).学び続ける力 講談社

あくまで“答え”が書いてあるわけではないみたいですが、学ぶ意味、学び続けるには?どうしたらいいかということも学んでいく必要がありそうですね!

学び続けるためには?

この『学び続ける力』は学び続けるためには何が必要か?が書かれています。

もしくは学ぶことの大切さや学ぶことでどんなことが得られるかってことが書かれています。

その中でも自分がこれは学び続けるためには重要だ!って思った部分を紹介します。

ゆうじん

ゆうじん色々と重要なことが書いてありました。

生きるために学ぶ

池上彰さんのお父さんは銀行勤めで定年退職後は通訳ガイドの仕事を行っていたそうです。銀行を勤めつつ、語学を学び続けて次の仕事につなげていたんですよね。

まさに生きるための手段でしょうね!それも学ぶということにおいてはとっても大事な要素ですよね。

学ぶことの楽しさを知る

学びを続けることはやはり、学びそのものが楽しくないと続かないものです。

それは何にしてもそうでしょうね。楽しくなければ続かないほうが多いでしょうね。

若い頃に学びの楽しさを知っておけば生涯にわたって、学び続けることができるでしょう。

出典:池上彰(2013).学び続ける力 講談社

でも、学びの楽しさってざっくりしていてよくわかりません。でも、この本に書いてありました。

ってことみたいです。

好奇心が大きくなると、もっともっと!と知りたくなる感覚。それが学びを続けていくと味わえてくる感覚のようです。

好奇心旺盛に人生を過ごして生きたいですね。

教養とは?

学ぶ楽しさを知るということとは?

それが現代の教養であると学び続ける力では書かれています。

学ぶ楽しさを知ることが学び続けられること、学ぶ楽しさを知るということは現代の教養を学ぶこと

出典:池上彰(2013).学び続ける力 講談社

特に心に残ったこと3選!

この本を読んで心に残った場面を書いていきます。

メモを取る

学び続けるにあたって身につけたい力として色々と紹介していましたが、特に自分はメモを取る、そしてそのメモの取り方について勉強になりました。

ちなみに5W1Hはいつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように

のことです。

読書について

自分一人の人生でできることや知ること、経験できることは時間的にも経済的にも限りがあるんです。

しかし、本を読むことで自分の経験の延長線上でないことも知っていくことができると書かれています。

池上彰さんも色々と本を通じて体験されたことを書かれています。

本によって体験できることも多いのです。 本からどれだけ私はいろんなことを学んだだろうか、とよく思います。

出典:池上彰(2013).学び続ける力 講談社

今の教養とはどんなもの?

池上彰さんは今の教養については、人によってさまざまな答えがあることは前提として、教養を持つということはよりよく生きること。と書かれていました。

社会で力を発揮することができ、よく生きること。それに資するものは、現代的な教養と言ってよいのではないでしょうか。

出典:池上彰(2013).学び続ける力 講談社

ってことは学ぶ楽しさは教養ということ、教養ということはよりよく生きること。

今よりもいい人生を歩くために学びは大切な要素ってことを伝えたいのかなぁって感じました。

『学び続ける力』を読んで実践してみたいこと

新聞を読む

よく新聞は読んだほうがいいということはよく言われていますね。

しかし、新聞を読むことのメリットについては、いろいろと読んだり聞いたりしてきましたが、なんだか抽象的過ぎて新聞の良さが強くはわかりませんでした。

この本を読ませていただいたことで新聞を読むことの意味を違う視点で大切さを学びました。

確かにネットで自分が知りたい情報はいくらでも入るような時代になりました。

そんな時代での新聞の意義は?ネットの情報と違う部分は?

池上彰さんとしては「ノイズ」にあると書かれています。

そのノイズを拾って色々な知識と結びつけることによってより深い教養を得られるという考えのようです。

紙の新聞なら、自分の関心以外の記事も自然に目に入ってきます。私は、自分の関心以外のニュースや情報を、敢えて「ノイズ」と呼んでいます。ネットはノイズなしで自分が知りたいことだけを知ることができます。結果として、関心のあることには詳しいけれども、それ以外には全然興味を持たなかったり、知らなかったりということになります。

出典:池上彰(2013).学び続ける力 講談社

読書

やはりここは外せないでしょうね。読書です。

しかし…単に本を読むだけでは教養は身につかないと書かれています。

池上彰さんは大学時代にショーペンハウエルの本を読んで衝撃を受けたと書かれています。

読書を単純に本を読むだけでなく、読んだ結果、何を得たのか?著者は何を言いたいのか?

そこを考える必要があるということです。

読書からのアウトプットが大事なんだろうなぁって感じますね。

まとめ

今回は池上彰さんの『学び続ける力』を読んで自分なりの解釈と今後実践したいことを書かせていただきました。

- 学ぶことは生きること。

- “生きる”と言うことには2つの意味がある1つは生活(仕事や収入)のため学ぶこと。もう1つは人生よりよく豊かに生きるために学ぶということでした。

- そして学び続けるには、学ぶことが楽しくなれること。楽しくなれるには好奇心を刺激することが大事

- 学ぶ楽しさを知ることは現代の教養につながる。

- 教養は人生をよりよく生きるためのものとしています。

- 楽しく学び、学び続けられるようになれれば人体が楽しくよりよく生きられるということ。

- 教養を得るには新聞や読書がいい。しかし読書はしっかりと自分が何を得らえるかを考えて読みましょうってこと。

ここまで読んでいただきありがとうございました。またよろしくお願いします。

コメント